我,这是,的

紫、蓝、绿 — “地铁……使……尽力……不能……参加……” 一封随机邮件的节奏形式呼唤着我的注意。当以前的信件被转发并嵌入当前的信件中,标准电子邮件格式缺省的颜色标号与断句构成了一种视觉音乐性。

受这个偶然发现的吸引,我重现了“书写邮件”的情境。我利用智能手机内嵌的快速打字功能造句并与“自己”邮件通信。这个过程于是成为我与启用快速打字功能的消费级人工智能系统之间的对话。“我,这是,的”是消息程序建议我开始对话的前三个词(对话开启提示)。在这三个词中任意选择其一,快速打字功能会无穷尽地建议新的三个词。如此持续用对话开启提示的三个词语造句,直至约50次之后对话开启提示置换成新的内容。

人工智能系统的语言是由我自己的语言使用习惯所决定的(快速打字功能在启用后记录我所有与手机的打字互动)。“我”与“有时-我”之间交流的行为将人与机器的界限逐行歪曲。一来一回,书写文字的过程将身体和机器结合在一起,但同时并没有将任何一个实体放在优先位置。最后拼贴出来的文字是不合逻辑的,异想天开的,有时也是自相矛盾的。比如:“唯有一件事听起来很好,就是它听起来不怎么样”。

巴赫金提出,“人意识形态的成为……是有选择地同化他人话语的过程”。在“我,这是,的”的创作过程中,人将部分作者身份让渡予机器,而机器的任务是同化部分的人类。“我,这是,的”使人成为后人类的身体。在这个过程中,唯一的“自我”逐渐淡化。

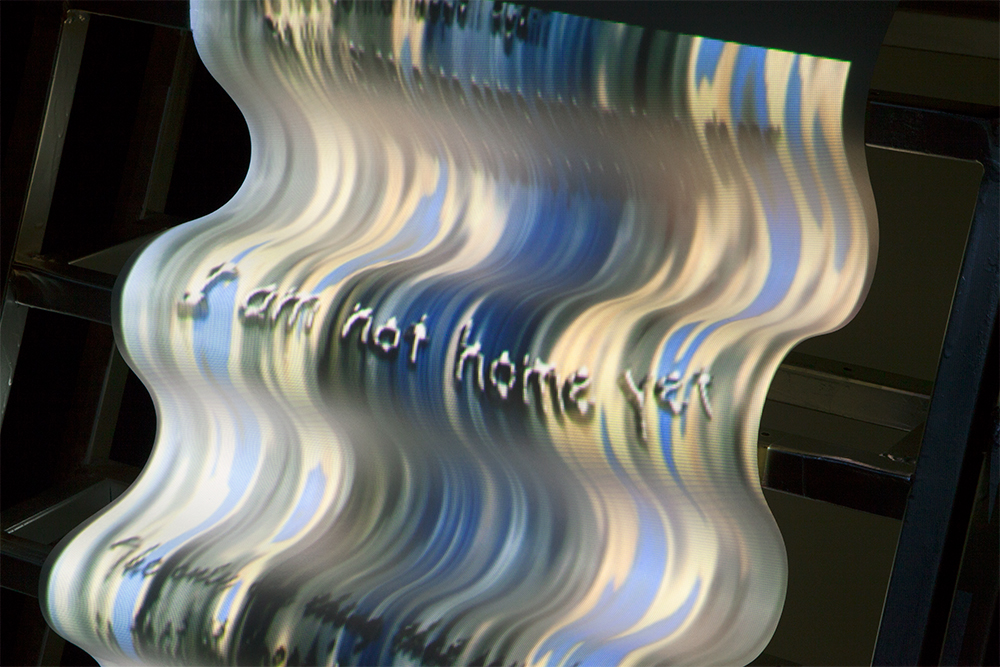

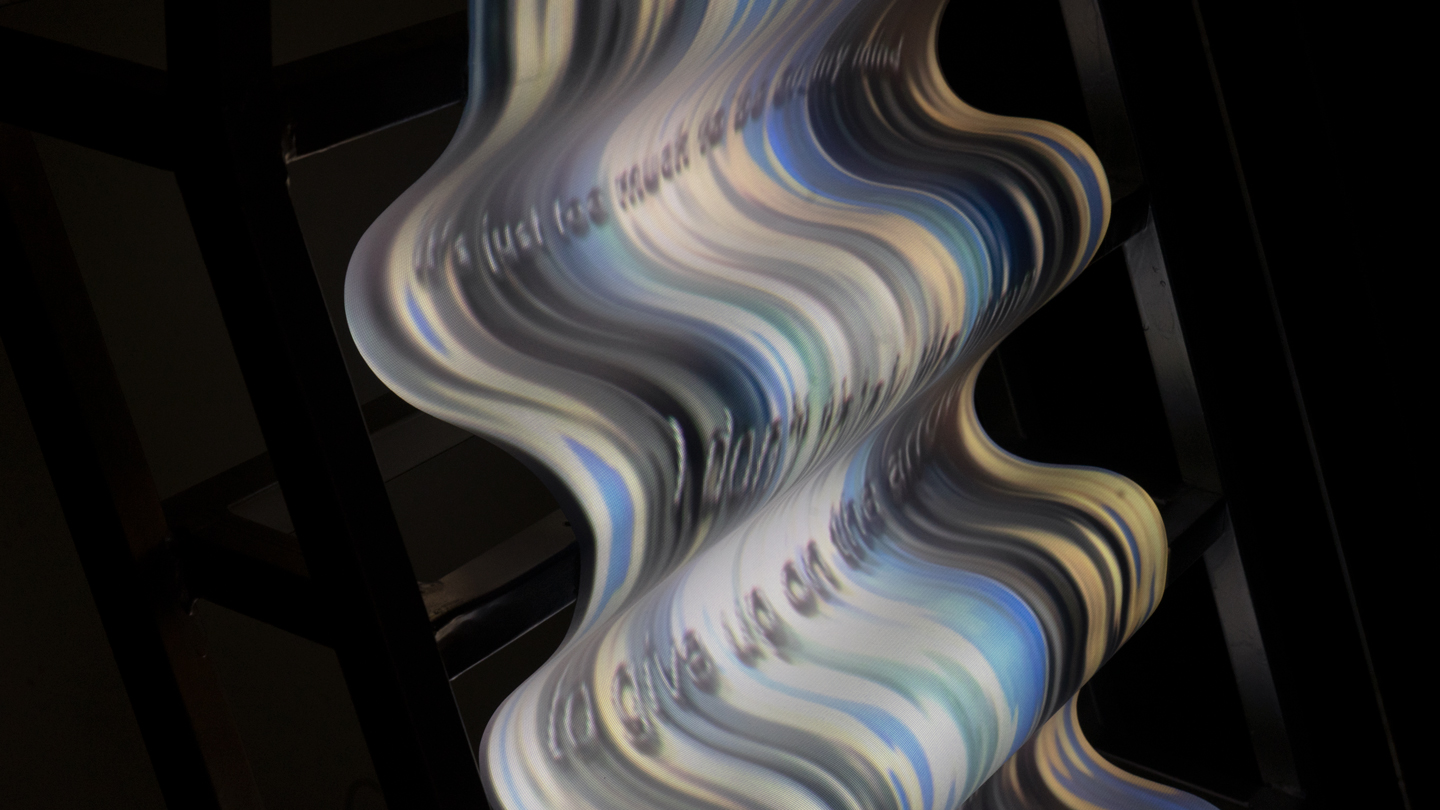

装置的形态来自于以“水”作为流动意识的隐喻,而“瀑布/层叠/级联”作为一种线性的形式,包括(但不限于)思考、阅读和写作。

由“我,这是,的”过程中生成的句子被转化成各种字体的“原木桩”漂浮在3D模拟的水中动画。由于视觉诗歌将读者的注意力引向文本的物质生产,以及文本如何可能受到其物质条件的制约,视觉字母的形状创造了一个视觉场。在这个视觉场中,所有的“部分”都与“整体”相切,而“整体”又从“部分”的意指、“部分”的方向、“部分”的不对位中创造出一个整体(克里斯托弗维奇)。使用华丽的字体在文本和它的互联网艺术先辈之间创造了一种视觉上的连续性,而混乱的句法与其组成的许多“句子”则暗示了一种完全另类的、尚未定义的符号。看似熟悉,实则不然。

就像手机阅读中使用的滚动手势一样,“文字流”动态地从下而上浮动,虽违背了瀑布的自然/通常的期望,然仿佛意识数据从地心引力的线性惯例中层层叠叠地释放出来。这些不合逻辑语法的“视觉文本流”,其纯粹的装饰性韵律映射于人不同的感官记录,正如人类心智与人工智能的纠缠与耦合受制于意义生成一样。

2017